仮設住宅

熊本、大分の大地震。

熊本城の倒壊を始め、想定外の被害となりました。

被災者の方の一日も早い復興を願っています。

倒壊の危険のある住宅も1万棟を超えるとみられています。

現在、帰る家の無くなってしまった被災難民の方達に対して、

仮設住宅供給の動きが急ピッチで進められています。

5年前の東日本大震災のときには、計53169戸の仮設住宅が建設されました。

震災以前に準備されていた鉄骨プレハブ住居だけでは供給が間に合わず、

公募によって現地の木材を利用した仮設住宅など様々な仮設住宅が建設されました。

例えば、木造の仮設住宅の建設速度は鉄骨プレハブに劣りますが、

現地の職人さん達に雇用が生まれるメリットがあります。

以下は東日本大震災の時に現地調査を行なった、様々な種類の応急仮設住宅です。

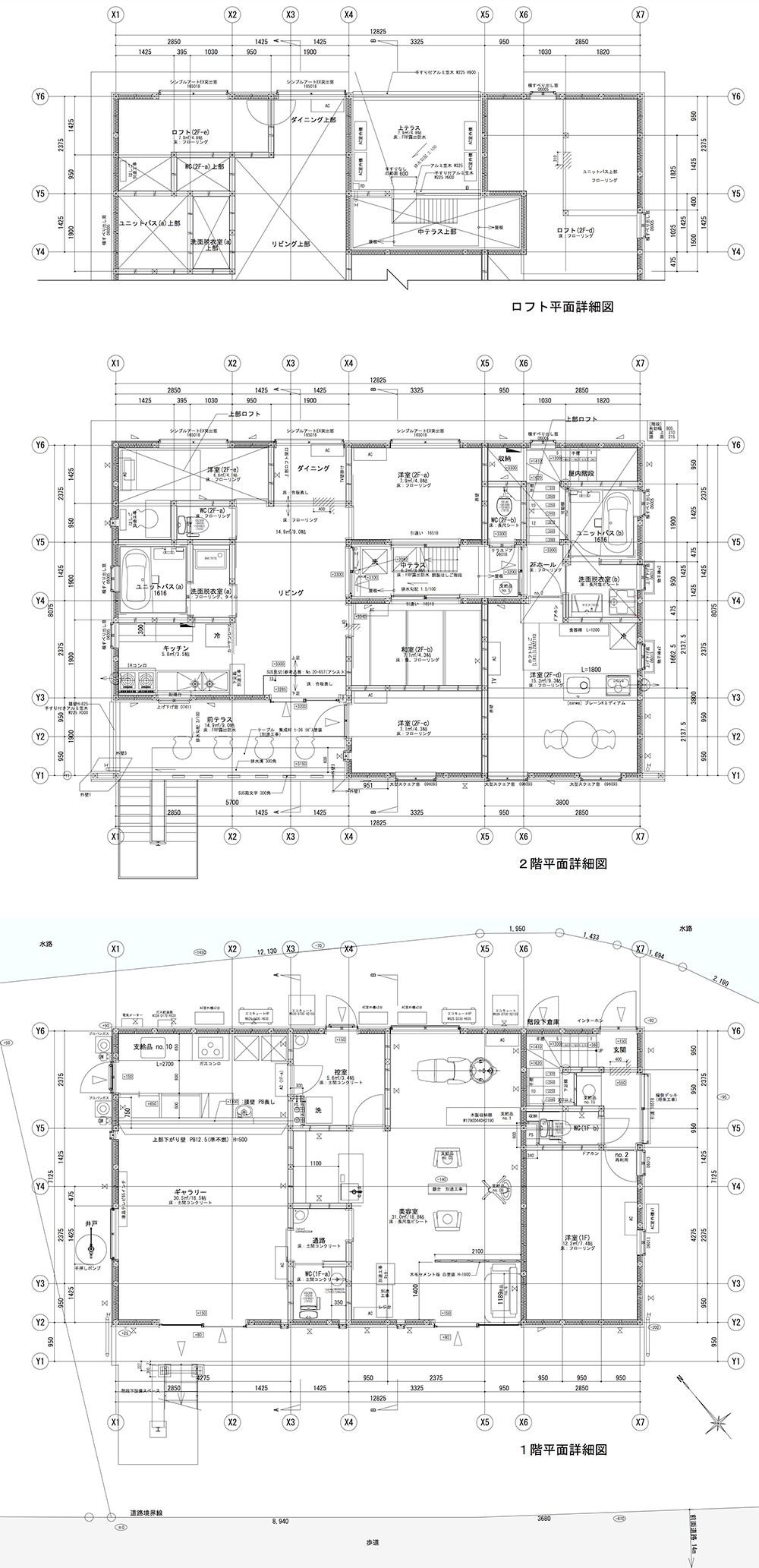

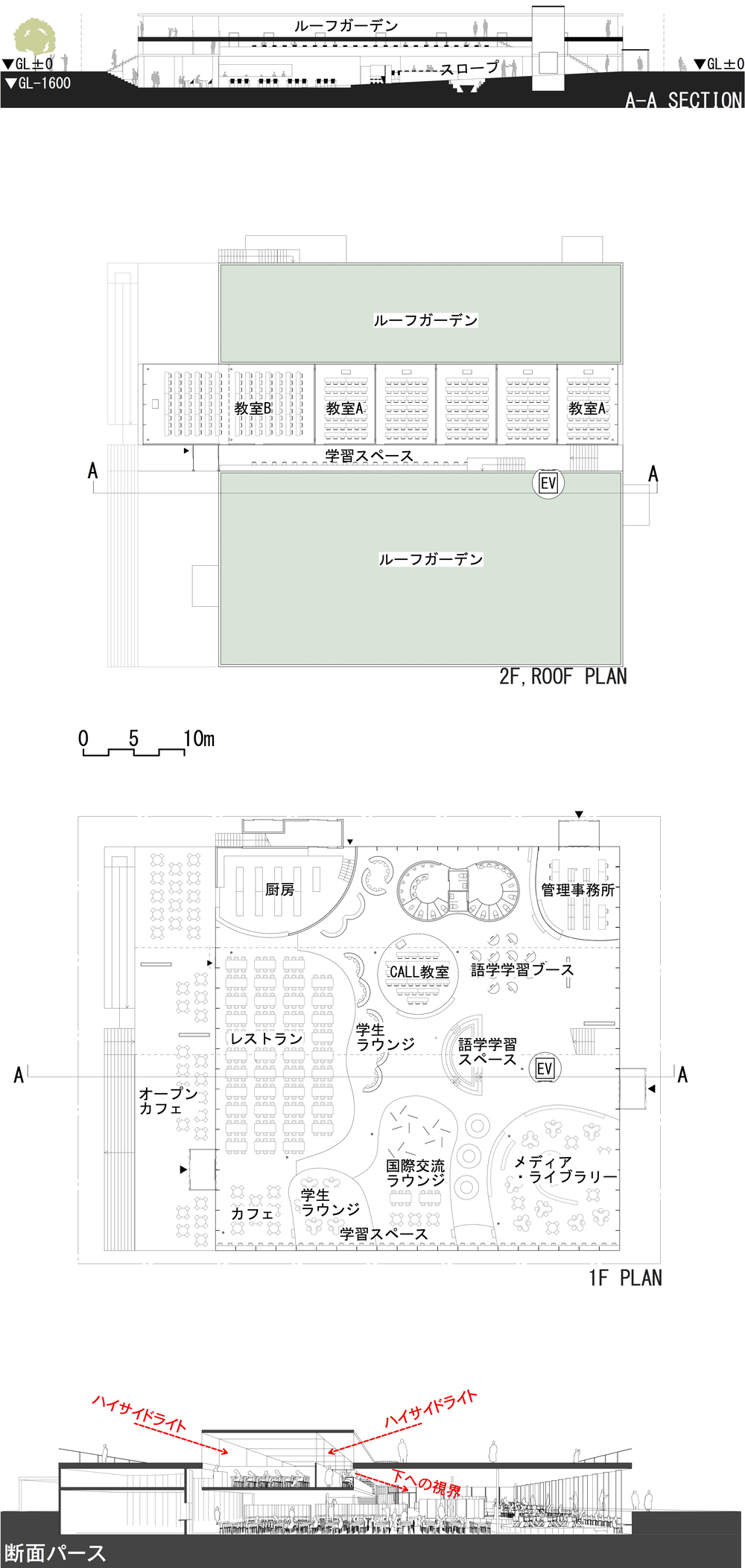

岩手県遠野市 耐火集成木材パネルによる仮設住宅

岩手県釜石市 コミュニティケア型の配置

岩手県住田町 住田町仮設住宅 地場木材利用

宮城県石巻市 高台の上の復興恒久住宅

福島県郡山市 プレキャストコンクリート工法による短工期化

福島県三春町 原発避難者受け入れ 長期滞在を想定した木造仮設住宅

神奈川県においても有事に備えて何かできないか?

そんな思いを胸に、同業者と協力しながら、県からの委託により仮設住宅の調査・研究を行ってきました。

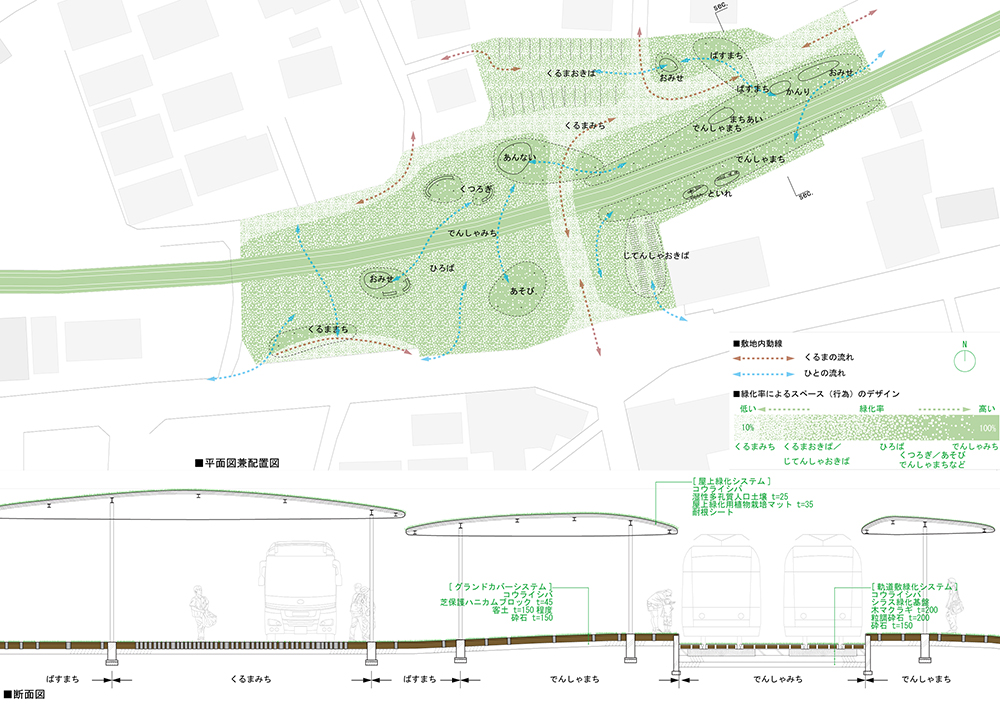

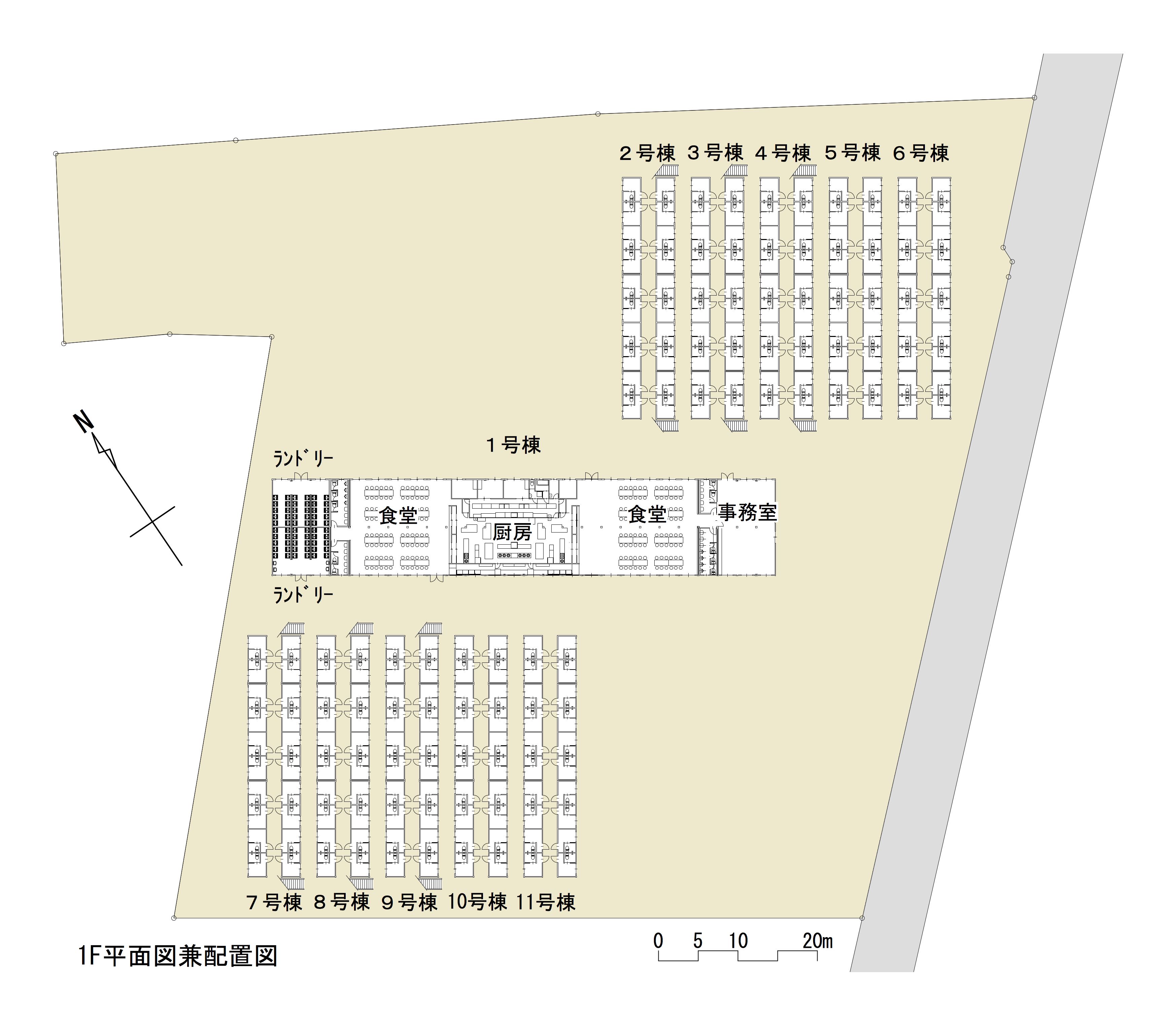

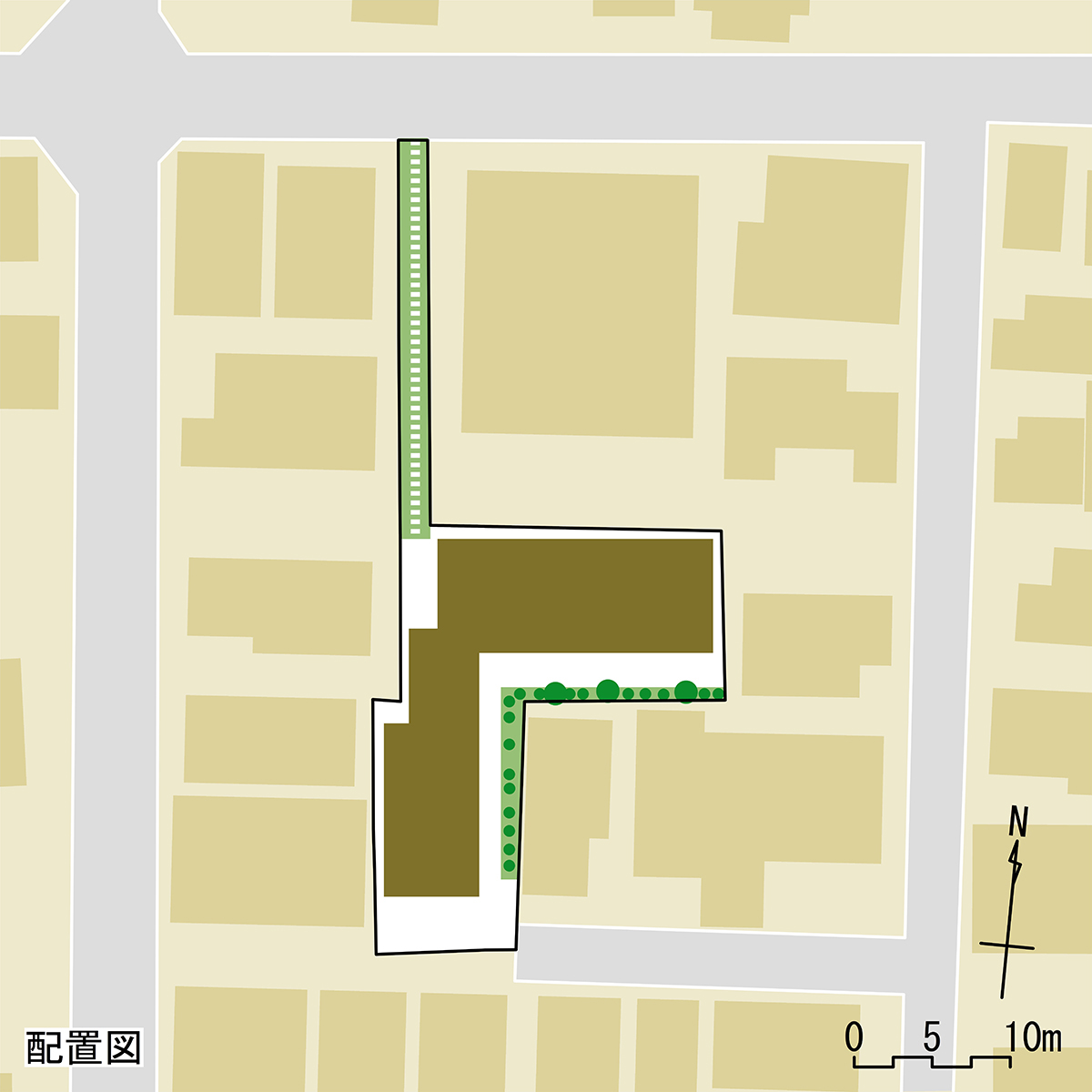

例えば座間市にある芹沢公園を例に

家族構成に合わせ6坪、9坪、12坪と3つの広さの仮設住宅を配置した場合、

下記のような配置計画が考えられます。

PDF版→haiti zama.pdf

作成にあたり、以下の項目に配慮しています。

・公園の芝生広場を仮設住宅団地に転用。既存樹木などは極力避けて計画。

・住戸タイプの比率は6坪:9坪:12坪=1:2:1。バリアフリー対応を全体の10%。

・住戸数の応じて集会所、駐車場、駐輪場を設置。

・搬入用として、8m道路を中央に計画。

・各住戸の前にも一時的に車が乗り付けられるスペースを確保。

・

事前に配置計画を想定、準備しておくことで、災害時の初動を早めることができる為、神奈川県では各市町村最低1箇所づつ、配置計画の準備を協力させて頂きました。想定外の事態が起きても、柔軟な対応のできるルール作りも必要です。これからも微力ながら自分ができることを続けたいと思います。